| | |

CAPÍTULO 5  LA PLANICIE AMAZÓNICA LA PLANICIE AMAZÓNICA |

|

|

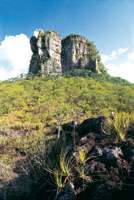

Después de la formación de la planicie amazónica ocurrida durante el Terciario y el Cuaternario —hace entre 70 millones y 10.000 años—, sobre el antiguo Escudo Guayanés, una de las formaciones más antiguas y duras del mundo, se depositaron grandes aluviones de sedimentos procedentes de la cordillera de los Andes. En elPleistoceno —10.000 a 1.000 años antes del presente— la extensa llanura estuvo sujeta a fuertes variaciones climáticas, con alternancia de climas secos y húmedos con otros cálidos y lluviosos, las cuales iniciaron un proceso de degradación de los suelos que transformaron su morfología inicial. En la periferia de los tepuyes y afloramientos superficiales que emergen en algunos sectores de la Amazonia, los sedimentos se fueron disectando lentamente, durante miles de años, lo cual generó diversidad de paisajes como lomeríos o superficies colinadas, mesas y vegas que continúan erosionándose, sobre todo por la acción de los ríos que forman una intrincada red de drenaje.

La gran planicie selvática quedó compuesta, fundamentalmente, por dos grandes tipos de ambientes que presentan diferencias en su estructura, fundamentalmente causadas por su altitud con respecto al nivel de los ríos, que en temporadas de lluvia anegan grandes zonas: la Amazonia de tierra firme y la Amazonia de inundación o llanura aluvial inundable.

Este tipo de paisaje llamado técnicamente superficie de denudación, es conocido localmente como tierra firme, serranía, banqueta o lomerío, nombres que reflejan un relieve ondulado o quebrado, cuyos suelos no están sujetos a inundaciones. Con excepción de las formaciones del Escudo Guayanés, éstas son las unidades morfológicas más altas, más antiguas y más extensas de la Amazonia colombiana, que cubren aproximadamente el 90% del área. Por su elevación presentan diferentes grados de ondulación; los más altos generalmente son fuertemente ondulados y los bajos tienen ondulaciones suaves.

Las superficies de denudación están constituidas principalmente por materiales arcillosos cuando son de origen sedimentario y arenosos si provienen de materiales ígneo–metamórficos del Escudo Guayanés, en cuyo caso el relieve es más aplanado. Los suelos arcillosos de la superficie sedimentaria están sometidos a un constante proceso de renovación y por lo tanto, a pesar de estar formados por materiales antiguos y muy meteorizados, no llegan a un estado de pobreza en nutrientes tan alto como el de las áreas más estables cercanas a las terrazas antiguas; mientras que los suelos sedimentarios presentan tendencia a movimientos en masa, compactación y formación de horizontes endurecidos o costras, los de origen ígneo–metamórfico, son de texturas más gruesas —arenas— más lavados, estériles desde el punto de vista químico y no forman costras tan fácilmente.

La selva con grandes árboles y bien desarrollada no se presenta en toda la Amazonia. En un estudio detallado de los tipos de cobertura vegetal, el PRORADAM —Proyecto Radargramétrico del Amazonas—, identificó en 1979 tres grandes regiones fitogeográficas sobre una planicie de 382.000 km2: la selva densa de los interfluvios de los ríos Amazonas, Putumayo, Caquetá y Apaporis; la selva densa con sabanas de las colinas altas del Vaupés y los bosques y sabanas de la región del Guainía.

La primera región fitogeográfica localizada en la parte sur de la Amazonia, comprende aproximadamente 160.000 km2—42% del total— y limita al norte con los ríos Taraira, Apaporis, Cuñaré y Yarí; al oriente con Brasil, al sur con los ríos Putumayo y Amazonas y al occidente con la parte media de los ríos Caguán y Orteguaza. Estas selvas son las más desarrolladas, con grandes árboles emergentes del dosel que alcanzan más de 50 m de altura y diámetros del tallo superiores a 40 cm. En el estrato superior, las familias dominantes son Lecitidáceas, Cesalpináceas, Mimosáceas, Papilionáceas y Miristicáceas. La masa boscosa, compuesta principalmente por especies como cabo de hacha, amarillo, comino real, sangretoro, guamo y siringa es heterogénea, aunque ocasionalmente se encuentran áreas en las que predominan palmas características de los sitios mal drenados, como la canangucha.

La segunda región está formada por la selva densa y por las sabanas de terrazas, superficies de erosión y colinas altas del Vaupés. Cubre una superficie de 149.000 km2 y limita por el norte con los ríos Guaviare y Lozada, al oriente con la tercera región fitogeográfica, al sur con la parte media de los ríos Apaporis y Yarí y al occidente con un sector de la cordillera Oriental. La masa boscosa es menos densa que la de la primera región, a pesar de que florísticamente es similar; en algunos sitios con suelos arenosos aparece una vegetación achaparrada, característica de bosques de transición a sabana. Las especies arbóreas más abundantes son cabo de hacha, dormilón, caimarón y capinurí, entre otras.

La tercera región corresponde a selva mixta de bosques y sabanas de la región del Guainía. Comprende una superficie de 68.000 km2 y sus límites son: por el norte con la parte baja del río Guaviare; por el oriente, con los límites con Venezuela y Brasil; por el sur, con los ríos Pira Paraná y Taraira y parte de la serranía de Jirijirimo y por el occidente con la segunda región fitogeográfica. La fisonomía de la vegetación es variable y está particularmente relacionada con las características del suelo; las principales especies son: comino real, carguero, arenillo y la palma chiquichiqui, de gran utilidad para la elaboración de artersanías. El sustrato geológico corresponde a rocas cristalinas del Escudo Guayanés y el paisaje predominante es el de terrazas altas, con superficies de erosión ligeramente disectadas y en su mayor parte libres de inundación.

ESTRUCTURA DE LA SELVA

Bajo el primer cinturón de nubes ecuatoriales ligeramente difusas por la atmósfera húmeda, la selva de tierra firme se extiende hasta donde alcanza la vista, como un denso y homogéneo tapete verde. Más de cerca se pueden apreciar infinidad de tonalidades y uno que otro árbol colorido y una superficie irregular y ondulante formada por las copas de árboles emergentes, como ceibas, copaibas, algarrobos y juan socos, que constituye el primer filtro para interceptar la energía lumínica y la entrada de la lluvia hacia los estratos inferiores.

Bajo el estrato superior de árboles emergentes que alcanzan hasta 50 o más metros de altura, se encuentran varios estratos verticales, difíciles de identificar, puesto que la estructura en su conjunto es muy compleja y varía de un lugar a otro.

EL DOSEL

El techo de la selva, hasta hace poco tiempo desconocido, está formado por las copas de los grandes árboles que emergen sobre el resto de la vegetación; es un estrato donde predominan condiciones ambientales contrastantes, como mayor temperatura e insolación y menor humedad debido a los vientos desecantes que se encargan de evaporar grandes cantidades de agua. Hacia abajo, en el sotobosque, las plantas reciben menos energía y la intensidad de luz disminuye gradualmente; en el nivel medio se reduce al 10% y en los estratos bajos a menos del 1%, lo cual produce condiciones ambientales umbrías, donde la energía se convierte en un factor limitante, puesto que la luz penetra escasamente por pequeños espacios, como destellos y de manera inconstante, lo que demanda de las plantas estrategias de adaptación propias de las umbrófilas, como mayor tamaño de hojas y pigmentos más eficientes para captar hasta el más tenue destello de luz que les permita una fotosíntesis adecuada para invertir en su crecimiento y reproducción.

El nivel emergente de los árboles está formado por unas pocas especies que alcanzan 40 a 50 m de altura. Se destaca la ceiba, que para sostenerse desarrolla enormes aletones o raíces gambas; el diámetro del tallo alcanza 2 m o más y su extensa copa puede tener hasta 50 m de diámetro; desde esa altura puede dispersar a cientos de metros sus semillas, envueltas en suaves hilos —kapok— que transporta el viento. También forman parte de los árboles emergentes el caobo, el achapo blanco y el acapú, entre otros; estos gigantes de la selva amazónica son comparables con algunas especies de Dipterocarpáceas del dosel en selvas tropicales del sudeste asiático, que alcanzan hasta 60 m de altura. Algunas especies de higuerones o matapalo del género Ficus, llegan a ser tan altos y sus copas tan amplias, porque crecen desde el dosel hacia abajo, inicialmente como plantas epifitas; la semilla depositada por aves frugívoras germina en alguna oquedad de las altas ramas de un árbol gigante y la planta joven, muy resistente a la sequía, sobrevive con los nutrientes que bajan por la corteza del árbol hospedero; con el tiempo lanza largas raíces que hacen contacto con el suelo y posteriormente se engrosan y abrazan dando muerte al árbol que les sirvió de soporte y dejan una trama o red de tallos robustos que sirve de hábitat para muchos animales; estos árboles estranguladores ofrecen diversos frutos de gran valor nutritivo, muy apreciados por mamíferos y aves.

La altura promedio del dosel de las selvas de tierra firme es de 30 a 40 m, con algunas variaciones que dependen del lugar donde crece. Son frecuentes los árboles de anime, el copal negro, reconocible por su corteza resinífera suavemente olorosa y los grandes árboles de cortezas de exudado lechoso como el juan soco, de enormes raíces tabloides, el vaco, el sangretoro, la virola y la siringa, de la cual se extrae el caucho. Las palmas son abundantes y en el estrato, cuya altura está entre 10 y 20 m, se destacan la milpesos, de múltiples usos y frutos comestibles productores de aceite; la zancona de enormes raíces; la chambira de tallo fuertemente armado y de importante uso para extracción de fibras y la asaí cuyo fruto es utilizado como colorante y endulzante. Un caso único es el de la palma trepadora, que se ayuda de garfios en los extremos de sus hojas para llegar hasta el dosel. Otros grandes bejucos alcanzan las copas de los árboles donde florecen; es el caso de la poderosa planta venenosa de curare, usada por los indígenas para impregnar con ella los dardos con que cazan, o el bejuco escalera, del género Bauhinia, que representa para los nativos la constelación de Orión. En el estrato arbóreo abundan epifitas trepadoras como el bejuco yaré y se forman grandes rosetones o agregados de plantas Bromeliáceas, Gesneriáceas, Cactáceas, Aráceas y Orquidáceas, que en conjunto constituyen un hábitat especial y único para algunas especies de anfibios y reptiles arborícolas.

En la selva amazónica venezolana, el ecólogo José Ibrahim Hernández–Rosas encontró que en el estrato emergente del bosque no hay epifitas vasculares; estas plantas presentan dos patrones de distribución: las que se desarrollan como individuos o como colonias en árboles del estrato medio a superior, cuyo perímetro a la altura del pecho supera los 80 cm, en los cuales se han encontrado 32 especies de las familias Orquidáceas, Bromeliáceas, Piperáceas, Aráceas, Gesneriáceas, Aspleniáceas, Vitariáceas, Polipodiáceas, Himenofiláceas y las que se desarrollan en árboles del estrato superior, medio o inferior, cuyos perímetros son inferiores a 30 cm, en los que las epifitas vasculares se encuentran relacionadas con hormigas que forman nidos o jardines, generalmente a menos de 20 m de altura del suelo. La herbivoría o consumo de hojas por los insectos del dosel tiene gran importancia para el crecimiento de la selva, puesto que contribuye a la fertilidad del suelo e incluso puede modificar la calidad química del agua que pasa a través del dosel, enriqueciéndola.

La vida en el dosel de las selvas tropicales requirió miles de años de evolución, durante los cuales las especies se adaptaron perfectamente a las exigencias de este ambiente. Los mamíferos arborícolas, como los micos o monos, desarrollaron un quinto miembro —cola prensil—, que aumentó enormemente su habilidad para moverse entre las ramas de los árboles. Otros mamíferos como el tamandúa, una especie de oso hormiguero arborícola, el angelito, el más pequeño de los osos hormigueros de 15 a 20 cm, el kinkayú u oso mielero, el coendú o puercoespín trepador y las zarigüeyas, también desarrollaron una cola prensil.

La espesa vegetación compuesta por infinidad de árboles, palmas, hierbas, plantas epifitas, hemiepifitas y diferentes bejucos o lianas, junto con gran diversidad de habitantes, como mamíferos, aves, anfibios, reptiles, forman una comunidad ecológica que interactúa de muchas maneras y regula sus poblaciones. Con tantas especies que comparten el territorio para alimentarse, reproducirse, mantener un tamaño poblacional adecuado o evadir depredadores u otros individuos de su propia especie, las estrategias de sobrevivencia se orientan a evitar o reducir la competencia entre ellos. Algunos son de hábitos diurnos, otros nocturnos, algunos crepusculares y muchos presentan marcadas diferencias en sus dietas; los hay insectívoros, frugívoros, carnívoros o nectarívoros, como también especies que consumen todo tipo de alimentos.

Sin embargo, obtener alimento en el dosel no es fácil, porque las plantas prefieren contar con buenos polinizadores y dispersores de semillas y evitan a sus depredadores, para lo cual han desarrollado sus propias estrategias de defensa. Investigaciones realizadas en el Parque Nacional Natural Tinigua, demuestran que en muchos lugares de la Amazonia la oferta de recursos es muy variable y en ocasiones estacional; la mayor producción de frutos carnosos ocurre entre la temporada seca y la mitad del período lluvioso y la producción de semillas, dispersadas por el viento, el agua o mecánicamente, ocurre en la estación seca. La floración suele presentarse en dos picos, uno al final del período lluvioso y otro en la estación seca, cuando los días son cálidos y las noches frías y hay abundancia de insectos polinizadores.

Los monos de gran tamaño como el mono araña, el churuco y el cotudo se alimentan de una amplia variedad de frutos, hojas, flores y pequeños insectos. Tropas de monos aulladores o araguatos, de 10 a 20 individuos, despliegan su actividad diurna de forrajeo en el dosel; prefieren el nivel medio a superior del bosque, aunque también se aventuran en niveles más bajos y en ocasiones descienden hasta el suelo en ciertos puntos de salados amazónicos, para reaprovisionarse de sales minerales; ocupan un amplio territorio que dan a conocer a través de fuertes aullidos, que son escuchados a la distancia y a lo largo de sus rutas dispersan en sus heces gran cantidad de semillas.

En la noche, el dosel es visitado por otras especies como el tutamono, primate que además de frutos, incluye en su dieta pequeños invertebrados. Otros destacados mamíferos del dosel son el perezoso de tres dedos y el de dos dedos, cuya estrategia de supervivencia es la quietud, puesto que el metabolismo lento les ayuda a conservar la energía; duermen la mayor parte del tiempo y permanecen en las ramas, colgados boca arriba; su actividad es principalmente nocturna, se alimentan de hojas y retoños jóvenes y presentan una extraña interacción simbiótica: en su pelaje crecen diminutas algas que los pigmentan de verde, mejorando así su camuflaje.

Además de contar con sitios adecuados para anidar entre el dosel y el subdosel, las aves aprovechan la gran oferta de follaje, flores, frutos, semillas y variedad de insectos; entre las más comunes se pueden mencionar algunas especies de águilas, loros, tucanes, carpinteros, cotingas y arrendajos. La guacamaya azul y amarillo, la roja, la verde y la vistosa guacamaya bandera, conforman el grupo de la familia de los Pscitácidos, uno de los más espectaculares de la Amazonia; parece que no hay semilla o nuez que se resista a su poderoso pico ganchudo; consumen además flores, frutos verdes y maduros y hojas tiernas de diversidad de especies. Para neutralizar la cantidad de toxinas que acompañan su dieta, visitan en bandadas barrancos o afloramientos de suelos arcillosos ricos en sales. En este grupo también se destacan las grandes loras amazónicas, como la real y la cariamarilla.

Las grandes rosetas de Bromeliáceas constituyen todo un microecosistema, puesto que son como un estanque que almacena agua, acumula la hojarasca y la materia orgánica que cae del dosel y al descomponerse se transforma en un rico caldo de nutrientes que aprovecha la planta por unas células especializadas que se localizan en la base de sus hojas. Pero lo más importante es que este hábitat sostiene una compleja red de organismos como bacterias, hongos, protozoos, larvas de mosquitos, diminutos caracoles, varias especies de artrópodos, salamandras y anfibios y en algunos casos serpientes arborícolas, micos y aves, como los colibríes —encargados de polinizarlas—, que aprovechan el recurso disponible.

EL SOTOBOSQUE

Bajo las copas de los árboles crecen muchas plantas jóvenes, en especial palmas y lianas y en el nivel más bajo aparecen los arbustos y diversidad de plantas herbáceas, algunas como el tarriago, que con sus grandes hojas de platanillo y una inflorescencia erecta de 2 m, alcanza hasta 12 m de altura. El estrato arbustivo puede tener entre 2 y 6 m de altura y en selvas no intervenidas es bastante ralo o espaciado; allí se encuentran diversos árboles juveniles y arbustos, entre los que se destacan algunas especies de Rubiáceas o de Anonáceas que producen frutos de colores amarillos, rojos y morados, entre otros. En este estrato son frecuentes la pringamoza del género Urera que es urticante y produce grandes hojas; algunos cacaos de monte del géneroHerrania, de vistosas flores moradas; palmas de pequeño porte como la yarina y la de pui o caraná, indispensable para el techado de viviendas.

El estrato herbáceo es de altura variable, aunque puede alcanzar uno o más metros, como ocurre con los cordoncillos, algunas especies de Piperáceas, o las hojas discretas de la abenca, planta considerada como fósil vegetal viviente del género Zamia. La espectacular mata culebra o papa de monte es una extraña Arácea que produce una única hoja en un tallo de 3 m de alto, cuya piel tiene la apariencia de culebra. Entre la diversidad de helechos y plantas afines, muchas de uso medicinal, se encuentran 22 familias que incluyen 56 géneros y 160 especies, lo que representa el 13% de las especies y el 46% de los géneros que hay en el país y aproximadamente el 82% de los helechos que crecen en la Amazonia colombiana.

En algunos lugares el estrato herbáceo puede alcanzar los 5 m de altura o más si se desarrollan grandes platanillos del géneroHeliconia, canillas de tente, una Marantácea de grandes hojas, matandreas o caña agria, entre otras. Los estratos herbáceos exuberantes y enmarañados, casi impenetrables, como los describen los exploradores, son el resultado de disturbios anteriores por caída de árboles o apertura de claros que permiten el desarrollo de una vegetación pionera de rápido crecimiento, con arbustos espinosos y muchas lianas que posteriormente alcanzarán el dosel.

Muchos animales del dosel bajan al nivel medio de la selva para encontrar otras fuentes de alimento; en especial llegan los pequeños micos maiceros, los titíes o monos ardilla, el diablillo, y el leoncito, el más pequeño de todos, que cabe en la palma de la mano y se alimenta del exudado del tallo de algunos árboles. Otros animales buscan refugio en los árboles de altura media y baja, como los pequeños tigrillos arborícolas, amenazados de extinción, que están especialmente adaptados con sus largas colas que les ayudan en el equilibrio, para cazar en los árboles. En los estratos bajos también se observan algunas serpientes y pequeñas boas.

EL PISO DE LA SELVA

A diferencia del dosel donde brilla el sol y se escucha la constante algarabía de los pájaros, donde el viento lleva el aroma de las flores y la vida animal es exuberante, a nivel del suelo hay otro mundo en el que se siente el olor de la hojarasca húmeda y las sombras ocultan variadas formas de vida, algunas camufladas entre las hojas secas y otras inmóviles entre el follaje o en las oquedades de los grandes aletones de las raíces zancos de árboles y palmas.

El piso del interior de la selva no inundable adopta diferentes formas del relieve: planicies cortas o largas, colinas suaves a escarpadas y valles angostos o amplios y la red de drenaje, muy ramificada, que en muchos casos es visible sólo durante las crecidas de caudal. La diferencia de altura que hay entre el fondo del valle y la cima de la colina suele ser de 50 a 80 m; el suelo predominantemente arcilloso de coloración pardo amarillenta, a veces presenta una trama delgada de raicillas finas entre la superficie y la hojarasca en descomposición. Pequeñas plantas como el orejinegro y algunos helechos y pastos cubren la superficie de forma dispersa. Los musgos están ausentes o son escasos, pero hay una gran diversidad de hongos que ocupan casi todos los sustratos; algunos como el velo de novia tienen formas extraordinarias; su cuerpo principal, de forma fálica, mide aproximadamente de 10 a 15 cm y está rodeado por una campana de fino velo blanco que culmina en una pequeña caperuza oscura que despide un olor fétido, cuyo propósito es el de atraer moscas o abejas estercoleras, para así dispersar sus esporas.

El estrato bajo impresiona por su exuberancia y diversidad y por las complejas interacciones entre sus habitantes, las cuales mantienen un frágil equilibrio a través de mecanismos como la depredación, el herbivorismo, la simbiosis, el mimetismo y el parasitismo, entre muchos otros. En este ambiente se observan, desde la actividad depredadora de los grandes jaguares, hasta los microbívoros especialistas, como los que se encuentran en el estómago de las termitas, que son una asociación de bacterias y protozoos que les permiten degradar la celulosa de la madera que consumen.

En las depresiones mal drenadas del suelo húmedo, se marcan las huellas de muchos animales; las de grandes dedos hundidos delatan al mayor de los mamíferos de la selva amazónica, la danta o tapir, cuyo pelaje gris oscuro la oculta bien entre el follaje compuesto por grandes hojas de cordoncillos, helechos y otros retoños, que consume silenciosamente con la ayuda de su labio superior alargado; acostumbra seguir los mismos senderos, algunos de los cuales conducen a los salados, donde complementa su dieta al consumir sales minerales ricas en sodio. Su cuerpo robusto puede llegar hasta 1,10 m de alzada, 2 m de largo y en su madurez puede pesar hasta 300 kilogramos; tiene una sola cría que después de un largo ciclo de gestación de 13 meses, nace perfectamente camuflada, gracias a su color amarillo oscuro con rayas y manchas blancas. La danta, una de las especies que se conservan desde elPleistoceno, con su corta probóscide emite un silbido agudo y fuerte para comunicarse con la pareja en la época de apareamiento; es buena nadadora y buceadora y prefiere estar cerca de los ríos donde se escabulle cuando es perseguida por depredadores como el jaguar, el puma o el hombre. En el pasado, sus poblaciones se extendían hasta las laderas del piedemonte andino amazónico, donde encontraban otros tipos de frutos y forrajes; actualmente está en peligro de extinción debido a la cacería excesiva. Individuos reproducidos en cautiverio muestran el enorme potencial para el manejo sostenible de esta especie.

Los saínos hacen parte de la fauna holártica del Pleistoceno, que migró hacia Suramérica a través del istmo de Panamá; tras ellos llegaron sus depredadores y desde entonces la selva tropical les ofreció abundante alimento. Las palmas desarrollaron estrategias para proteger sus semillas cubriéndolas con una pulpa olorosa y aceitosa y dotándolas con nueces extremadamente duras; los frutos de algunas palmas tienden a madurar al final de la estación seca, cuando el ambiente favorece su desecación y facilidad para abrirse y dar salida a las semillas, mientras que los frutos húmedos y carnosos maduran en su mayoría durante la estación lluviosa; las manadas de saínos aprovechan estos patrones de cosechas y mastican y destruyen algunas de las semillas y otras son dispersadas a largas distancias a través de las heces. En el piso de la selva se evidencian las relaciones de los habitantes del dosel con los de tierra firme; cuando los micos y los loros se alimentan, arrojan fragmentos de hojas, ramas y frutos parcialmente comidos, que otros mamíferos aprovechan.

Dos enormes felinos casi invisibles por su camuflaje, el jaguar o tigre mariposo y el puma, siguen el rastro de los saínos, que a su paso dejan el suelo removido y el aire saturado de un fuerte olor a almizcle. Las manadas tienen un líder y su principal defensa frente a los depredadores es la acción agresiva del grupo. En la investigación ecológica sobre la interacción de estos dos felinos, el ecólogo Paul Haemig, destacó los siguientes aspectos: la principal presa de ambos son los mamíferos, pero cada uno tiene su preferencia por cierto tipo de animales y por presas de diferente tamaño; el puma se alimenta con mayor frecuencia de venados y el jaguar, de saínos o pecaríes; los reptiles grandes que tienen coraza, como tortugas y caimanes pequeños, constituyen una parte significativa de la dieta del jaguar, pero no lo es para el puma; el jaguar suele alimentarse de armadillos y monos, cosa que no es común en los tigres; el jaguar frecuenta hábitats cercanos al agua con más frecuencia que el puma.

Las interacciones depredador–presa, son estrechas y frágiles y determinan la sobrevivencia de ambos. En épocas de sequía crítica, la disponibilidad de alimento que las manadas de saínos encuentran en la selva regula la dinámica de su población y ésta a su vez afecta la de sus depredadores; esta circunstancia demanda áreas lo suficientemente grandes para satisfacer sus necesidades.

CAZADORES DE INSECTOS

Las selvas tropicales son el ecosistema con mayor diversidad de insectos del planeta. Unos son fitófagos —se alimentan de material vegetal—, otros carnívoros, muchos son saprófagos —se alimentan de material en descomposición— y algunos son omnívoros. Entre los grupos extremadamente ricos en especies, se destacan los coleópteros —cucarrones, escarabajos o gorgojos—, los lepidópteros —mariposas—, los dípteros —moscas y mosquitos— y los himenópteros —hormigas, abejas, avispas—. Los más antiguos, las hormigas, con más de 100 millones de años sobre la Tierra y las cucarachas, con algo más de 300 millones, se han adaptado perfectamente para ocupar todos los estratos de la selva: bajo el nivel del suelo, sobre él, entre el follaje e incluso en las copas de los árboles. Los insectos representan una importante fuente de proteína para diversos grupos de mamíferos, aves, anfibios, reptiles e incluso, otros insectos que desarrollaron estrategias especializadas para cazarlos.

Entre los mamíferos se encuentran los cazadores más grandes; sorprende por su aspecto acorazado y corpulento el ocarro o armadillo gigante, un poderoso excavador cuyo cuerpo robusto mide un metro de largo y 50 cm de cola y puede llegar a pesar 60 kilogramos; sus enormes garras con uñas gruesas y curvas hasta de 20 cm de longitud le permiten hacer grandes cuevas y excavar hormigueros y termiteros donde encuentra su alimento predilecto. Una vez abandonadas las cuevas del ocarro, son ocupadas por otras especies de armadillos de menor tamaño, por reptiles o por la boruga o lapa y el guatín o ñeque. Estos dos últimos roedores de tamaño mediano, cumplen una función importante en la dispersión a distancia de semillas grandes y duras como la castaña del Brasil, algarrobos, algunas palmas, los cacaos de monte y frutos de leguminosas, entre otras, puesto que generalmente consumen el mesocarpio del fruto y trasladan la semilla a su madriguera. La desaparición de estos dispersores por exceso de caza, puede tener un efecto sobre la estructura y composición del tipo de selva que se desarrolla en determinado lugar.

Otro gran comedor de hormigas y termitas, estrictamente terrestre, es el oso hormiguero —aunque no es oso—, también conocido como oso bandera, oso caballuno u oso palmero, debido a su enorme cola festoneada que cubre su cuerpo cuando descansa en el suelo. Con el hocico y la lengua altamente especializada, captura su presa sin destruir los nidos o colonias; los soldados de termitas defienden la colonia lanzando por su cabeza puntiaguda una secreción química pegajosa, blanca, muy repelente y de sabor desagradable y las hormigas se defienden con sus picaduras que inyectan el irritante ácido fórmico.

Entre los arbustos y sobre el suelo, una diversidad de aves insectívoras compiten con los mamíferos por el preciado alimento; se destacan los activos pájaros hojarasqueros, los trepatroncos y las batarás, entre muchos otros.

MAMÍFEROS VOLADORES

En los estratos bajos de la selva, aprovechando los grandes troncos ahuecados y en las cuevas viven los murciélagos, mamíferos voladores, representados por muchas especies y gremios; los hay insectívoros, frugívoros, polinívoros, nectarívoros, hematófagos y carnívoros. Los frugívoros son buenos dispersores de semillas puesto que, luego de consumir el pericarpo de los frutos del higuerón o los del vaco o lechero, dejan caer las semillas, que al llegar al suelo forman pequeños montoncitos que más tarde se convierten en almácigos naturales y forman densos parches de plántulas.

En el sur de la serranía de Chiribiquete, Caquetá, los ecólogos Olga Montenegro y Milton Romero, realizaron un estudio sobre la composición de las especies de murciélagos. Los frugívoros e insectívoros fueron los más comunes, con el 40,5% cada uno. Los frugívoros —17 especies— predominan en abundancia de individuos en el bosque de altillanura. En el bosque inundable sólo se encontraron tres especies frugívoras. Los polinívoros y los nectarívoros —4 especies—, se hallaron únicamente en los hábitats de sabana. Los hematófagos solamente en el bosque de altillanura y dos especies de carnívoros, tanto en bosque como en sabana.

LAS HORMIGAS Y EL DOSEL

Encontrar una hoja intacta en algún estrato de la selva sólo es posible si la planta tiene poderosas defensas contra los herbívoros, ya sean químicas —repelentes, gomas, resinas o exudados—, mecánicas —pelos, epidermis dura, rugosidades o envolturas—, o sencillamente si tiene quién la defienda. En este caso, el ejemplo más común es el de la asociación entre las diminutas y agresivas hormigas azteca y los árboles de yarumo, especie vegetal que es importante para la regeneración de los claros de la selva.

El yarumo tiene un tallo hueco, dividido en tabiques y desde muy joven es colonizado por las hormigas azteca, que para establecerse hacen una pequeña perforación en lugares especialmente delgados del tallo y ya en el interior de la cámara crían y cuidan las larvas. Las hojas jóvenes del yarumo producen, en una almohadilla de la base del pecíolo, unos diminutos puntos blancos llamados corpúsculos de Müller, ricos en nutrientes, proteínas y azúcares, que son cosechados para su alimentación por las hormigas que patrullan constantemente las ramas y hojas del yarumo y atacan a cuanto insecto fitófago o herbívoro se pose sobre su árbol protegido; la defensa también incluye liberar el yarumo de plantas invasoras trepadoras, a las cuales les muerden agresivamente los tallos o zarcillos hasta secarlos o desprenderlos. Un árbol adulto puede alojar en las cámaras de sus tallos miles de hormigas que frente a cualquier vibración o mensaje químico, atacan masivamente al agresor. A las hormigas cortadoras de hojas —arrieras—, les gustan las nutritivas hojas del yarumo, de modo que el árbol que no esté debidamente protegido puede perder todo su follaje en una sola noche; al quedar sin defensa, son invadidos rápidamente por plantas trepadoras o por los diferentes insectos herbívoros que le causan un gran daño a su follaje. Los yarumos producen permanentemente frutos que alimentan una gran diversidad de aves y sus inflorescencias de color blanco, con forma de largos dedos, son polinizadas por murciélagos. El perezoso también se alimenta de las hojas del yarumo pero no es atacado por las hormigas azteca.

En la selva amazónica las hormigas se asocian con muchas otras plantas. Bajo algunas de las Rubiáceas como el soliman, quedan en el suelo áreas completamente libres de cualquier tipo de hierba, en un espacio conocido como jardines del diablo; el soliman tiene en las puntas de sus ramas un cuerpo engrosado y redondo llamado domacio, en el que se alojan pequeñas hormigas del géneroMyrmelachista, por lo que algunos investigadores han creído que el claro bajo el árbol es producido por las hormigas, cuando en realidad se debe a las defensas químicas que ejerce la planta sobre el piso, para evitar que germinen otras plantas —alelopatía. Esta especie, que cuenta con poderosos alcaloides para su defensa, es utilizada por los indígenas de las orillas del río Vaupés para forzar a los peces a subir a la superficie en busca de oxígeno y también con fines ceremoniales; como las bandas de la corteza fresca son cáusticas, al amarrárselas en las extremidades producen quemaduras superficiales que dejan unas marcas de coloración azul negruzca, que permanecen por varios días, como dibujos simbólicos.

Otro caso interesante ocurre con el árbol de las Poligonáceas llamado vara santa o palo santo, especialmente visible cuando entra en floración, porque al cubrirse de tonos rojos, blancos y rosados, miles de insectos polinizadores lo visitan, en especial las abejas del género Trigona y algunas mariposas. Este árbol de bordes del bosque aloja en sus tallos huecos grandes hormigas del géneroPseudomyrmex, que además de defenderlo, realizan la limpieza del suelo a su alrededor. Los indígenas castigaban a los que cometían faltas graves, amarrándolos al tronco para que sufrieran las dolorosas picaduras.

INTERACCIÓN PLANTA–POLINIZADOR

Los insectos juegan un papel determinante en las relaciones mutualistas entre las plantas y sus polinizadores; grandes aglomeraciones de abejas, avispas, moscas, cucarrones y escarabajos, producen ensordecedores zumbidos alrededor de algún árbol o palma en su máximo estado de floración, cuando además éste secreta fuertes aromas.

En árboles de gaque o cucharos, los polinizadores aprovechan las flores para obtener abundante resina que por sus propiedades antimicrobianas, es utilizada en la construcción de sus nidos. En la recolección de resinas, algunas abejas sin aguijón, conocidas como meliponinos, dispersan pequeñas semillas que llevan adheridas a la resina. En la Amazonia central de Brasil, las obreras de las abejas sin aguijón cargan con semillas del árbol conocido como angelim rajado, una leguminosa que por su dureza tiene gran demanda en la industria maderera y para múltiples usos en la construcción y en la ebanistería.

Las palmas no pasan inadvertidas, pues su largo tiempo de floración y sus enormes racimos de flores que emanan fuertes aromas en las noches y al amanecer, atraen miles de insectos, algunos de los cuales visitan las flores, otros son verdaderos polinizadores y unos cuantos, oportunistas a la caza de sus presas. Un estudio detallado de la biología reproductiva y de la ecología de la polinización de la palma milpesos, demostró la complejidad de las interacciones que pueden presentarse en las palmas; la apertura de las flores ocurre en la noche, produce aromas y aumento en la temperatura de las inflorescencias hasta de 5,8 ºC, mayor que la temperatura ambiental y las flores son visitadas por varias especies de artrópodos, principalmente por coleópteros; las inflorescencias en fase masculina son visitadas en busca de alimento —polen, tejidos vegetales, presa— y lugar para el apareamiento; las flores femeninas no ofrecen recompensas, pero atraen a los polinizadores con sus aromas, para orientar a las especies polinizadoras. |

| |